5月24日(火)定例法話 開催のお知らせ

天満別院では、5月24日(火)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、大長寺 沼田 和隆 師をお招きし、

講題「如来の御ちかい」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

天満別院では、5月24日(火)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、大長寺 沼田 和隆 師をお招きし、

講題「如来の御ちかい」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

答え

「仏壇は大きくすることはあっても小さくしてはいけない」などや、「由緒正しい仏壇を処分することは断じて許されない」といった風習は現代では受け継ぐことが難しくなってきました。以前のように日当たりのよい南向きの仏間を確保することもままならず、生活スタイルの多様化によりマンション、アパートなどに住むことも多くなっています。

お仏壇は「仏さまをお祀りする小さな寺」「ご先祖様のおうち」などと捉えられますが、本来は「阿弥陀仏のお浄土」を表現しています。お身内の諸仏をご縁として阿弥陀仏におまかせするということを何度も何度も確認する行為がお仏壇の前に座るということではないでしょうか。

昔は「重厚長大」大きいことはいいことだの時代でしたが、現在は「軽薄短小」何でも軽く薄く小さなものの時代です。コンピューターも大型のものが今や手のひらサイズのスマートフォンが性能も上回っています。巨大な観音様の像も撤去されようとしています。ミニチュア・アートなど小さければ小さいほど素晴らしいと絶賛されるものもあります。お浄土の世界を表現しているお仏壇もどんなに巨大なものとしてもそれはミニチュアサイズであり、それだけお浄土が壮大な世界だと言えましょう。

小さくなるとかタンスの上だとかを負い目、引け目に感じる必要はなく、先祖代々のお仏壇を引き継ぐことよりも大事なことは「ぜんぶ阿弥陀さんにおまかせするのだ」という念仏のおしえを引き継ぐことではないでしょうか。

(第7組 本照寺 沖野 賴唯)

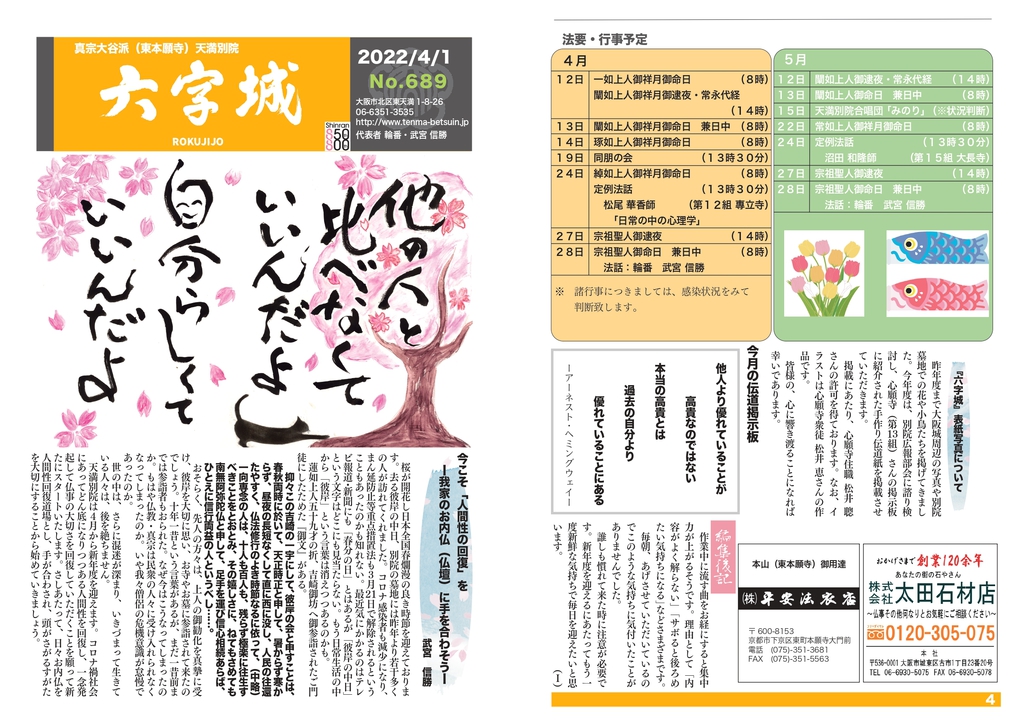

天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。

天満別院ホームページにも公開しました。下記のリンクからも閲覧いただけます。

皆さま是非ご覧ください。

天満別院では、合唱団『みのり』の団員を募集しています。

毎月第3土曜日を練習日としております。

久しぶりの再開となり、今月は5/21(土)14時からです。

指導には、大阪教区第13組 超願寺住職 村上奈津子先生にお越しいただきます。

★ご不明なこと等がございましたら、天満別院までご連絡ください。

天満別院 TEL06-6351-3535 FAX06-6351-3647

皆様のご参加をお待ちしています。

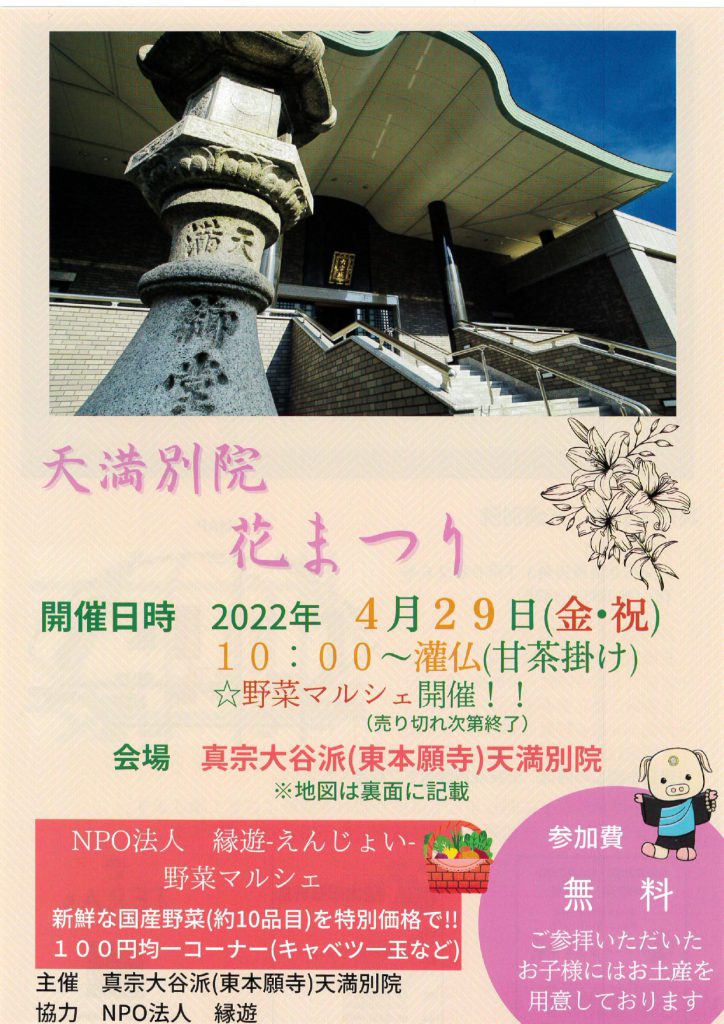

天満別院では、教化テーマにのっとり「花まつり」の復活をご門徒さん、青年部会のご協力を賜り、目指してきました。

たくさんの子どもたちに参加していただきたく、上記の通り開催致します。当日は、NPO法人「縁遊〜えんじょい〜」様にもご協力いただき、新鮮な野菜を安価で揃えた野菜マルシェを開催致します。大人の方はそちらも楽しみにしてお越しいただけたらと思います。皆様のお越しをお待ちしております。

天満別院では、4月24日(日)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、専立寺 松尾 華香 師をお招きし、

講題「日常の中の心理学」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

来る4月19日(火)に同朋の会が開催されます。

同朋の会は昨年4月以来、1年ぶりの開催となります。

本来は教如上人の御命日である5日が開催日ですが、

今月は日時を変更して、造幣局の桜の通り抜けを計画しました。

人数に限りがあり、申込人数に達しましたことをここにご報告させていただきます。

これからも、皆様に興味をもっていただけるよう企画して参りますので、

次回同朋の会にも是非ご参加ください。

答え

私の祖母は『ねてもさめてもへだてなく』の文字通り「お念仏」を口癖のようにしていた人で、御飯を食べても「ナンマンダブ」トイレに行っても風呂に入っても「ナンマンダブ」祖母のいる拙寺は本堂・庫裏を問わず何処へ行っても「お念仏」が溢れていました。幼少の頃、近所で遊んでいる友人たちが道往く祖母を見て「ナンマンダブが歩いて来た」と揶揄したほどでした。

そんな祖母のおかげか孫である私も物心がつく頃から毎日毎度と事あるごとに「御本尊」の前に座って手を合わせ「お念仏」していましたが、小学生になり段々と腰が落ち着かなくなると「もっと心静かに十回は、お念仏しなさい」と苦言されてばかりでした。如何に叱られても子供のことです義理か厄介のような「お念仏」はなかなか直りません。祖母の言う十回が長くて仕方がなかったのを覚えています。

考えてみれば祖母との間には、何時も「お念仏」がありました。本当は祖母の「ナンマンダブ」の声しか覚えていないかもしれません。自分の耳に残る祖母の「お念仏」の響きだけが、その面影を辿られる道標になっているように思います。

御経には『乃至十念』とか『乃至一念』というお言葉で我われを導かれてます。それは「お念仏」は称える回数ではなく「聞く」心が肝要であることの御教えなのだと思います。『たもちやすく、となえやすき名号』の響きによって自分の賜っていた広い背景に気づかされ自身の深い歴史に出遇っていくのでしょう。

(第13組 道徳寺 入江 賀彦)

天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。

今月末には、「六字城」689号(令和4年4月号)を皆様のお手元に届くようご郵送いたしました。

まもなくお手元に届くことかと思います。

また天満別院ホームページにも公開しました。下記のリンクからも閲覧いただけます。

皆さま是非ご覧ください。

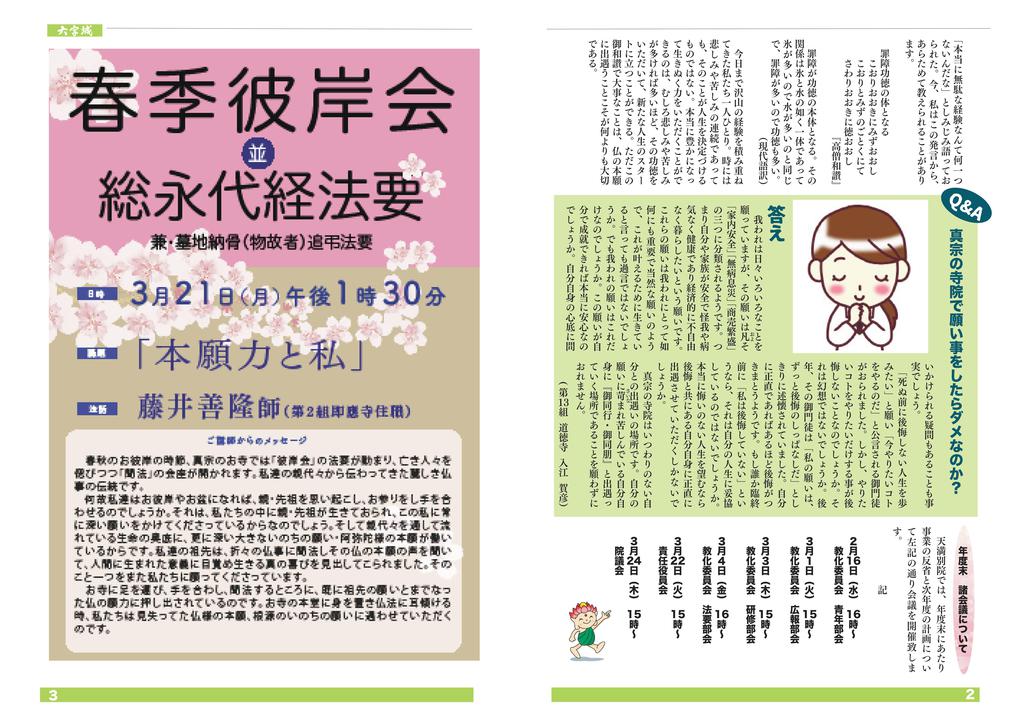

今年度の彼岸は、3月18日(金)が入り。

中日が21日(月)で、明けが24日(水)となっております。

天満別院では、21日(月)13時30分より、

春季彼岸会 並 総永代経法要 兼 墓地納骨(物故者)追弔法要を勤修致します。

ご法話の御講師には、

大阪教区 第2組 即應寺 藤井 善隆 師

にお越しいただき、

「本願力と私」についてお話しいただきます。

感染症対策には配慮しておりますので、皆様のご参拝をお待ちしております。