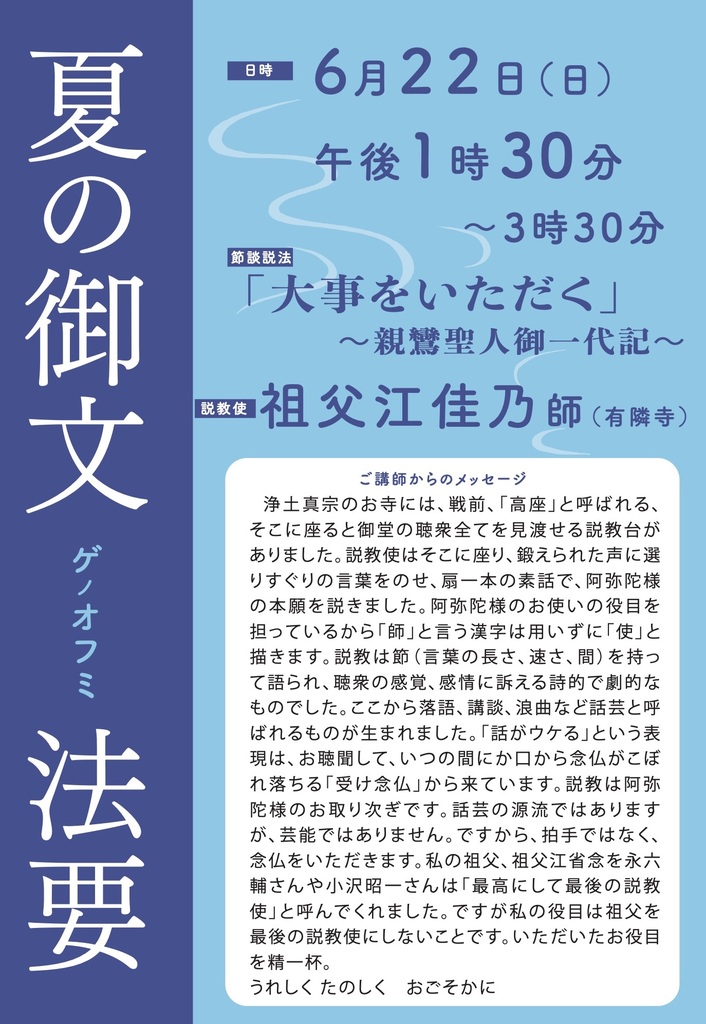

6月22日(日)夏の御文法要 勤修のお知らせ

天満別院では、6月22日(日)13時30分より本堂に於いて、夏の御文法要が勤修されます。

夏の御文とは、蓮如上人が晩年に書かれた全四巻の御文です。

隔年で拝読しており、今年は、三・四巻を拝読いたします。皆さま是非ご参拝ください。

天満別院では、6月22日(日)13時30分より本堂に於いて、夏の御文法要が勤修されます。

夏の御文とは、蓮如上人が晩年に書かれた全四巻の御文です。

隔年で拝読しており、今年は、三・四巻を拝読いたします。皆さま是非ご参拝ください。

「利益」という漢字は、私たちの日常語では「りえき」と読みますね。この場合、利すること・ためになることを意味します。「利益(りえき)をあげる」などと聞くと、なんだか得をした気分になります。私たちの日常生活では、損か得かはとても重要な関心事です。

およそ二五〇〇年前、お釈迦様がお生まれになった頃のインドでも、いかに実利(現実の利益(りえき))を得るかということは、人生の大きな目的の一つでした。王族としてお生まれになった釈尊もまた、いかに領土を拡張し、王の利益(りえき)を増大するかといった実利の学を修められたことでしょう。しかし、実利を得ることに翻弄されつつもやがては死に行く人間のあり方を厭(いと)い、出家の道を選ばれました。損得を超えるあり方を探求されたのです。

お釈迦様が立たれた道は、仏の道でした。仏の道とは、私たち衆生をすべて救おうという道です。「利益」を仏教では「りやく」と読みます。「ご利益(りやく)」と聞くと俗語の意味に引きづられて、病気を治し、寿命が伸び、金銭や名誉などを得ることを思い浮かべるかもしれません。しかし、実は、そうした人間の願望を超えた道が、仏様から自然に与えられていることを意味します。「ご利益(りやく)」とは、世間的な損得を超えて、仏様のお救いに私たちがあずからせていただいているということなのです。

(第7組 了願寺 安間 観志)

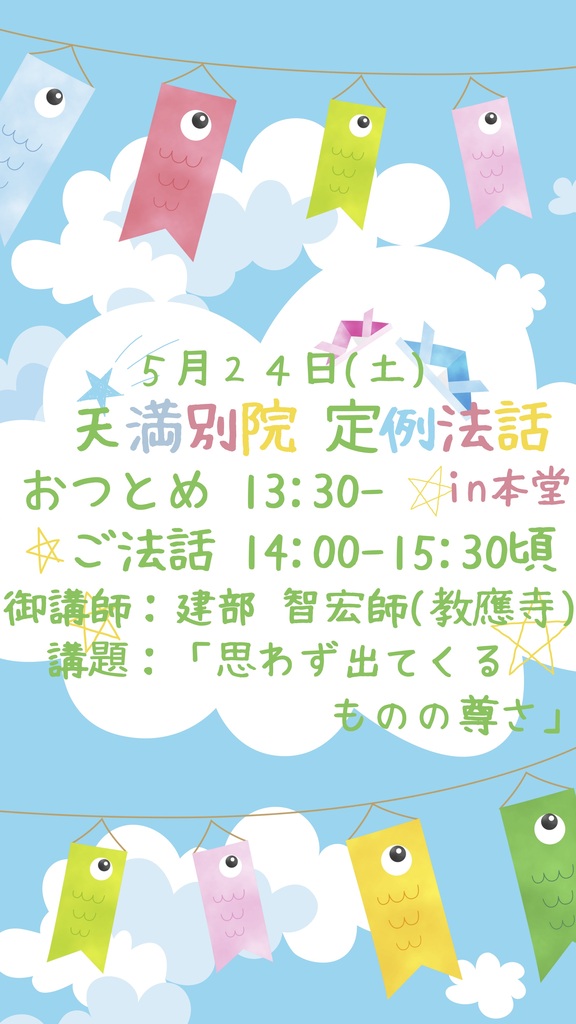

天満別院では、5月24日(土)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、教應寺 建部 智宏 師をお招きし、

講題「思わず出てくるものの尊さ」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

答え

大変大切なことに気付かれました。ブラシーボ効果(偽薬効果)という言葉があります。権威あるお医者さんからよく眠れる薬ですとビタミン剤(偽薬)を与えられて、自分でも効く薬だと思うことによって、よく眠れましたと。本物のように効果があるということです。

私が小学生のころ(昭和40年代)近くの商店街でくじ引きがあり初めて行くときに一度やってみようとお内仏へお参りしていきました。すると一等賞コーヒー牛乳一ケ月分が当たったのでした。お皿セットや春日神社初詣券など次々と当たり、これは効果があるのだと思い必ずお参りをしていきました。ところがそんなに世の中は甘くありません。だんだん当たることはなくなりました。それでようやくそこには何の因果関係もないことを知りました。これで済めばいいのですが「祈り」には実は大切なことがあります。よくご年配の方々が健康で病気もせず認知症にならず寝たきりにもならずぽっくり死にたいといわれる方が多くおられます。今でもよく聞く言葉です。またぽっくり寺というお寺も各地にあります。これは「未来」を救ってほしいという「祈り」です。浄土教の中にある「臨終来迎」も同じ意味 でしょう。しかし一番大切なのは「今」を救えるかということにあります。

私達は「老病死」の身をもって生きています。どうにもならない身を持つとそこには祈ることしかありません。しかしここからしか生きる道はないのです。祈りを大切に。

(第6組 専宗寺 本田 哲)

答え

月忌参りは月命日といってその日は家族でお内仏の前にお参りをして身近な亡くなられた人を想い、いのちについて憶念する日です。特に関西方面では、古くから大切にされてきた行事です。どうして亡くなられた方を大切に思うのでしょうか。

釈尊は人間が何のために生まれてきたのかを仏になるため(成仏)と発見されました。仏になるとは本当の人間になるということです。本当の自分になるために私たちは生きているのです。どんな人も仏になるために生きようとしておられます。

私は月忌参りをして40年近く経ちましたが、出会った頃の夫婦が子供を産み育て生活を誠実に送られ、子供が成人し、ある子は結婚し、孫が生まれ、定年を迎え、病気にもなり、老いて、そして亡くなられていきます。その都度その都度悩みや苦しみを抱え、時には喜びを分かち合い、笑いあう姿を見てきました。亡くなられた後は残った遺族の人にどんな歩みをされ、どんなことを言っておられたか、そしてそのことが仏のはたらきを表現されていることを伝えています。時にはそこまで、ばあちゃんのことを思ってくれるのかといわれたり、あるいはまったく逆に怒られたりすることもあります。

今海外から、悲しみに暮れる遺族に寄り添う月忌参りが評価されつつあります。じっくりお内仏に向かい合いましょう。

(第6組 専宗寺 本田 哲)

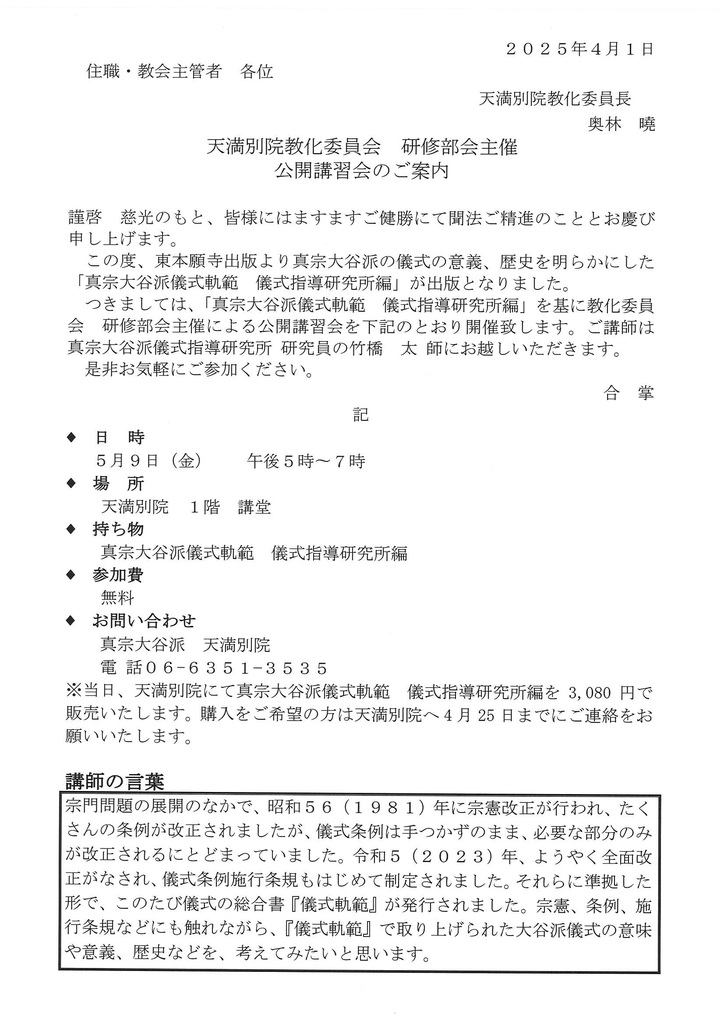

5月9日(金)17時から天満別院教化委員会 研修部会主催による「真宗大谷派儀式軌範」の公開講習会が天満別院1階講堂にて開催されます。

御講師には竹橋 太 師(真宗大谷派儀式指導研究所 研究員)をお招きし、お話いただきます。

持ち物に『真宗大谷派儀式軌範 儀式指導研究所編』を使用いたします。

持たれていない方は当日販売もいたしますので、事前に天満別院までご連絡ください。

皆さま是非ご参加ください。

天満別院では、今年も花まつりを開催致します。

たくさんの子どもたちにも参加してほしいとの願いのもと、楽しんでいただけるような企画を様々考えました。

皆さまと一緒にお釈迦さまの御誕生をお祝いできたらと思います。

詳細はご案内をご覧ください。

皆様のお越しをお待ちしております。