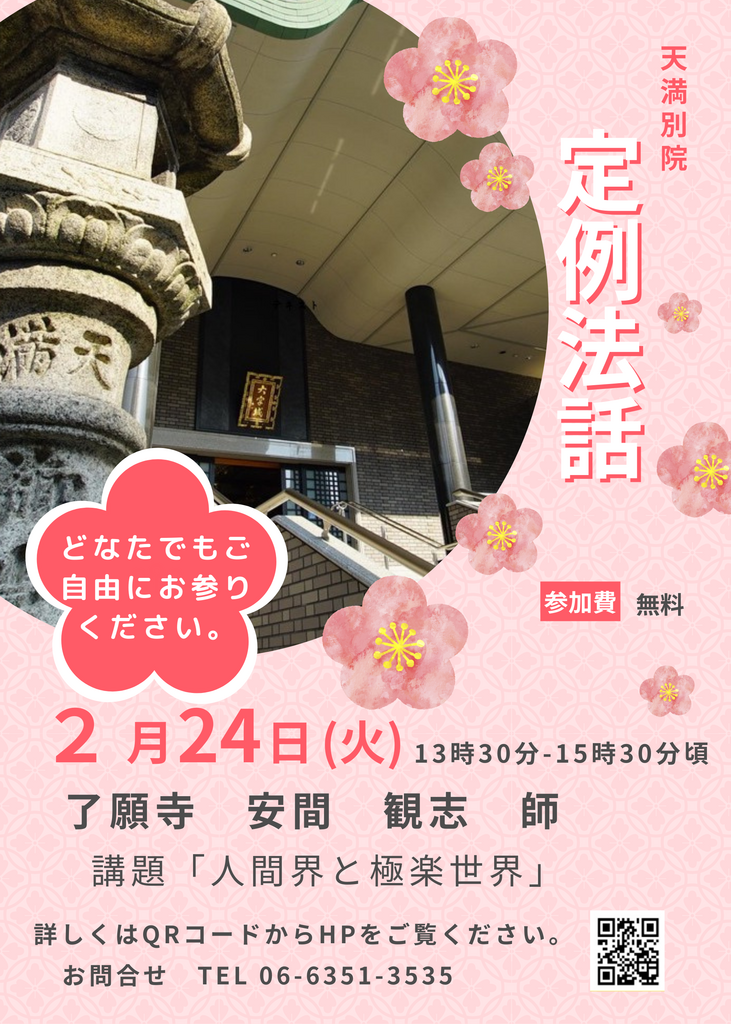

2月24日(火)定例法話 開催のお知らせ

天満別院では、2月24日(火)13時30分より講堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、了願寺 安間 観志 師をお招きし、

講題「人間界と極楽世界」についてお話しいただきます。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

天満別院では、2月24日(火)13時30分より講堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、了願寺 安間 観志 師をお招きし、

講題「人間界と極楽世界」についてお話しいただきます。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

答え

三具足(花瓶・燭台・香炉)から五具足(花瓶一対・燭台一対・香炉)へ変わったり、打敷を掛けたりというのは、たくさん出ている御荘厳の本やインターネットなどで確かめることができます。しかし、ここで大切にしていただきたいのは、形ばっかりの違いでは無く、気持ちの違いに注目していただきたいと思います。

どれだけ亡くなられた方のおっしゃることに耳を傾けているか、教えを聞こうとしているのかです。その教えに耳を傾けながら御荘厳をすると気持ちがあらわれてきます。

親鸞聖人がお書きになられたご和讃に「本願荘厳よりおこる」(浄土和讃)とあります。精一杯の御荘厳をして、その御荘厳を見るとわたしの心に本願が生まれるとおっしゃっているのです。どうぞ本山にきて、別院にお参りして、お寺にお越しになって、心を落ち着かせ、じっくりと御荘厳を見てみましょう。何か感じるところがあると思います。

お内仏(お仏壇)も子どもさんやお孫さんがお参りに、または、親戚の方々がお参りになられる際に、皆さんに本願が生まれるような精一杯の御荘厳をしてお迎えいたしましょう。きっと素晴らしいご法事になると思います。

(第7組 光明寺 山内 称基)

答え

良いとは言い難いですね。昨年お浄土に還られた先住職より「花というのは枯れるからいいんや」と聞き育ちました。仏華に限らず、この世にあるもの全ては常に変化し続け、永久に不変のものはないという、諸行無常の考え方によるものです。私たちの命もまさにそのものではないでしょうか。宗祖親鸞聖人は詩の一つに「明日ありと 思う心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」と残されています。これは、親鸞聖人が得度(お坊さんになる儀式)を受けられる時、明日に執行しようと日延べを言い渡された時に詠まれた詩と言われています。今は満開の桜ですが、後で見れば良いと機会を先延ばしにして、夜中に嵐が吹き荒れ、綺麗な桜が散ってしまうかもしれないという意味と、ご自身の命の儚さを照らし合わせ「今」を精一杯生きるべきだという決意を表したものであります。ただ単に枯れた花を変える作業ではなく、綺麗な花から枯れた花へ変化し続けることを見届けることによって、私たちに無常の命を感じさせてくれます。どうしても難しい時期やタイミングはあるかもしれませんが、精一杯、仏様の御荘厳させていただくということが大切なのではないかと日々教えていただくことであります。

(第7組 光明寺 山内 称基)

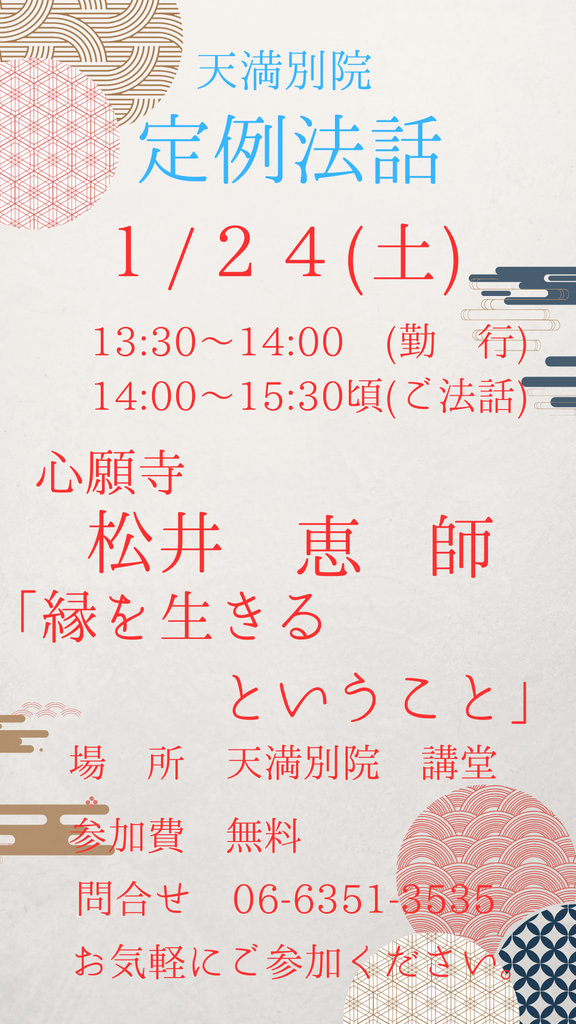

天満別院では、1月24日(土)13時30分より講堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、心願寺 松井 恵 師をお招きし、

講題「縁を生きるということ」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

お墓参りに来られる皆様へ

天満別院墓所は、12月28日(日)〜1月3日(土)までの間、6時30分の開門時間は変わらず、閉門時間は17時までとなっております。色花、線香等は平常よりも1時間早い8時から販売しています。

皆様のご来院お待ちしております。

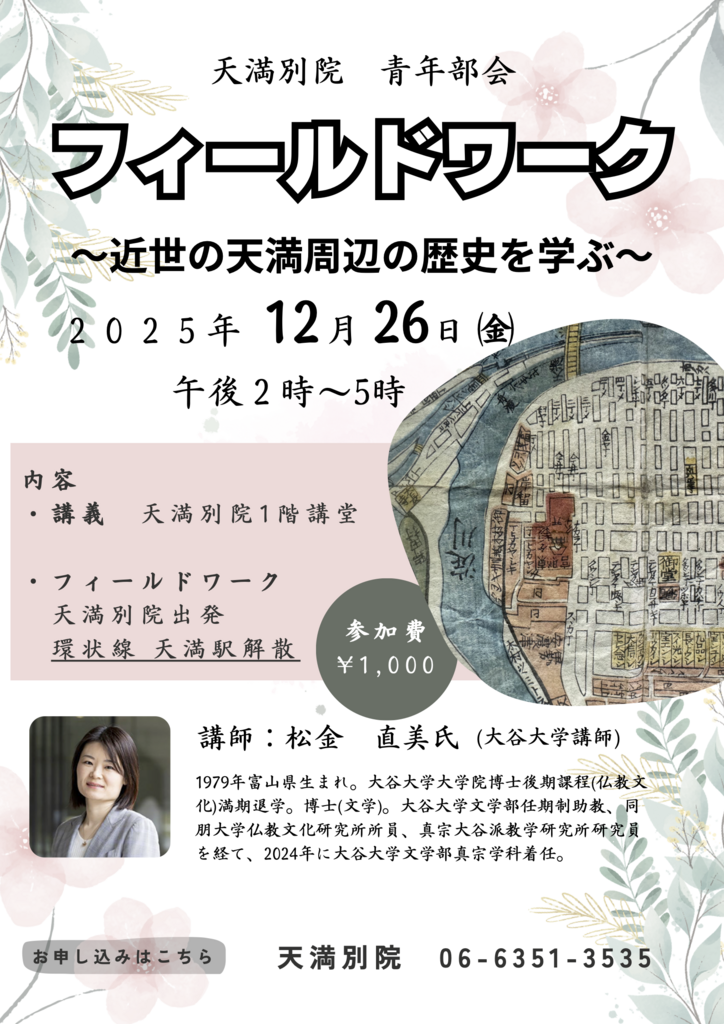

天満別院では、12月26日(金)14時から一階講堂にて青年部会主催フィールドワークが開催されます。

御講師には大谷大学講師 松金 直美氏にお越しいただき、〜近世の天満周辺の歴史を学ぶ〜というテーマの基、お話し、フィールドワークを予定しています。

参加費は1000円です。

ご参加いただける方は天満別院までお電話もしくはFAXでお申し込みをお願いいたします。

答え

別院って寺院(町中にあるお寺)と何が違うんですか?と聞かれることがあります。大きな違いの一つはお寺の運営形態です。全国にある大谷派の別院の住職は、京都のご本山(東本願寺)におられるご門首(親鸞聖人の血縁の方)です。そして、各別院には職員として、住職の職務を代行する輪番職(責任者)と、日々の法務を務める列座職がおり、教化活動にあたっています。また、別院の運営に関わる事や予算などは、稟議にかけられ、ご本山の承認を必要とします。会社で例えると、本山が本社、別院が支社のようなものでしょうか。一方、寺院は、代々の住職とそのご家族がお寺をお守りしている事が多く、一寺院だけでなく、組(そ)という近隣寺院のグループ でもご門徒さんの教化活動に取り組んでいます。運営形態はお寺毎に異なるので、いわゆる個人商店さんのような形といえるでしょうか。

大阪教区(大阪・奈良・和歌山・兵庫一部)には五つの別院と一つの支院があり、各別院の周辺地域を「祟敬(そうきょう)地域」として、別院を地域の教化活動の拠点と位置付けています。ただ、広範な祟敬地域の教化活動は別院職員のみでは出来ず、祟敬寺院のご住職やそのご家族の協力無しには成り立ちません。祟敬寺院と共に地域に密着した教化活動に取り組む拠点として別院が役割を担い、ご本山をお支えしています。

別院は寺院よりも敷居が高いというお言葉も耳にしますが、互いにご本山を支え合う関係と言えます。また、いつでもどなたでも聞 法できる場であることは、ご本山、別院、寺院の共通するところではないでしょうか。

(第12組 慈恩寺 墨林 尚顕)