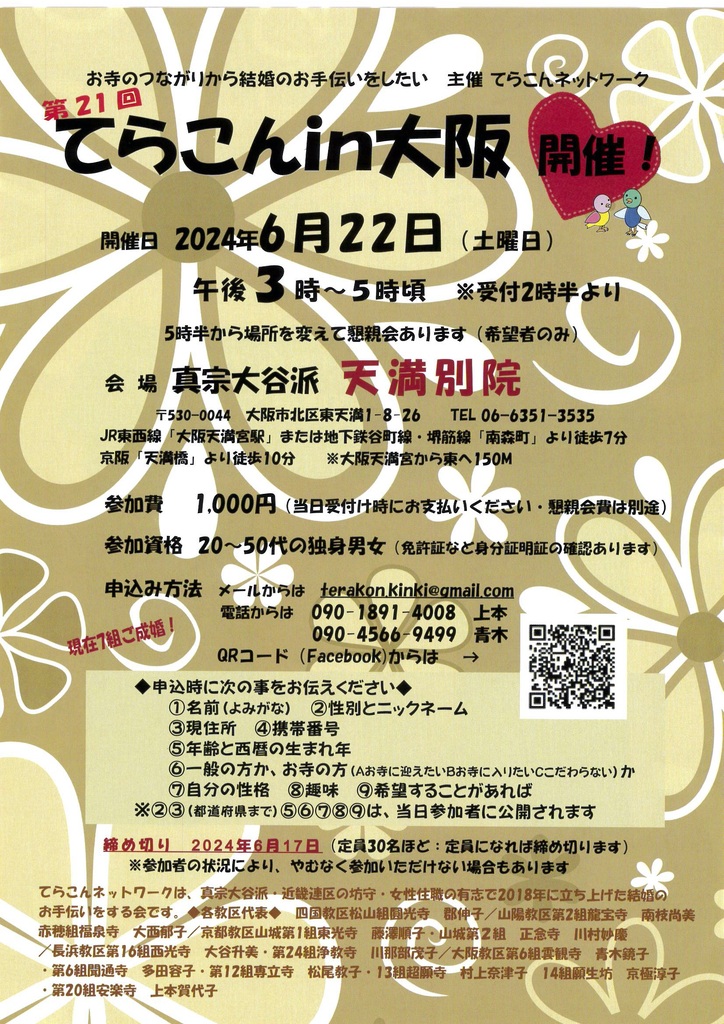

第21回 てらこん in 大阪 開催のお知らせ

天満別院に於いて、

2024年6月22日(土)午後3時から、

第21回 てらこん in 大阪 が開催が開催されます。

対象は20〜50代の独身男女であればどなたでもご参加いただけます。

参加費はお一人様1000円となっております。

希望者に於いては場所を変えての懇親会もあるようです。

参加をご希望される方はてらこんネットワーク事務局までお申し込みお願いいたします。

皆様のご参加お待ちしております。

天満別院に於いて、

2024年6月22日(土)午後3時から、

第21回 てらこん in 大阪 が開催が開催されます。

対象は20〜50代の独身男女であればどなたでもご参加いただけます。

参加費はお一人様1000円となっております。

希望者に於いては場所を変えての懇親会もあるようです。

参加をご希望される方はてらこんネットワーク事務局までお申し込みお願いいたします。

皆様のご参加お待ちしております。

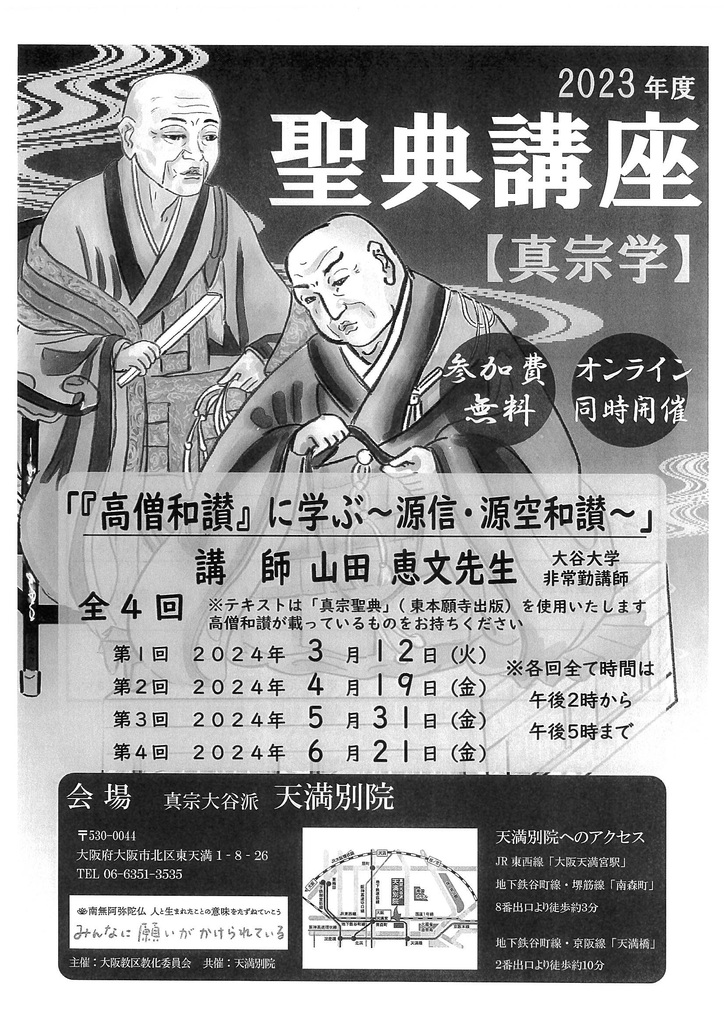

5月31日(金)14時から、第3回の聖典講座(真宗学)が開催されます。

3月から6月にかけて全4回で、天満別院を会場に開催しております。

御講師には山田 恵文先生(大谷大学非常勤講師)にお越しいただき、

「『高僧和讃』に学ぶ〜源信・源空和讃〜」をテーマにお話いただきます。

学びを深める良い機会ですので、是非ご参加ください。

皆様のお越しをお待ちしております。

と き

第3回 2024年5月 31日(金)

各回ともに午後2時~午後5時まで

参加費 無料

ところ

真宗大谷派 天満別院

〒530−0044

大阪府大阪市北区東天満1−8−26

TEL 06−6351−3535

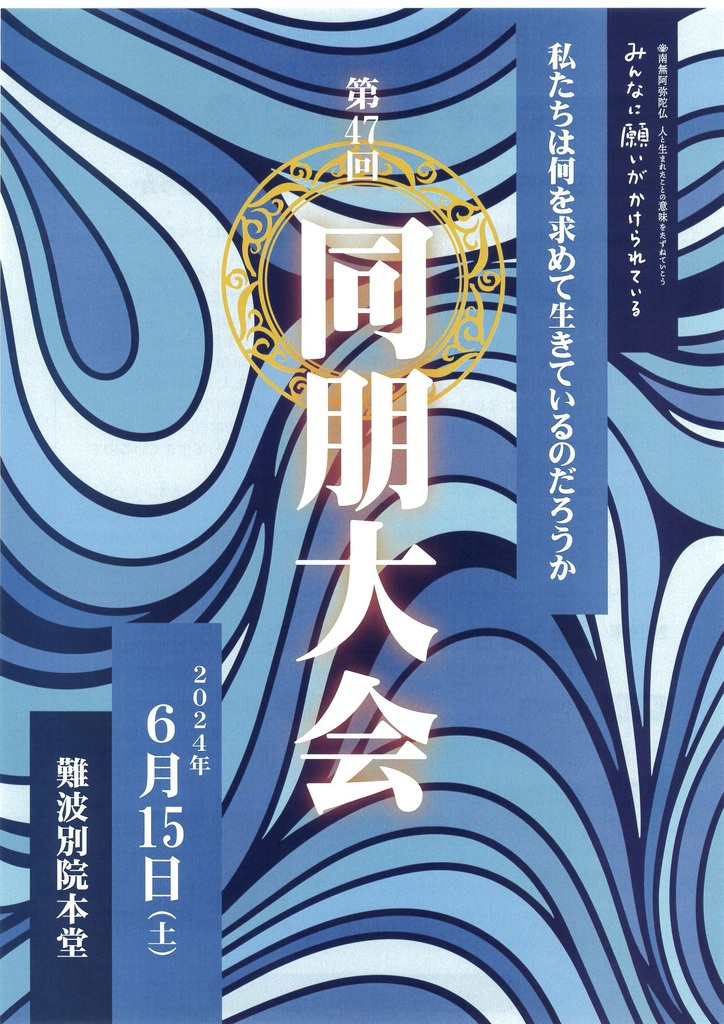

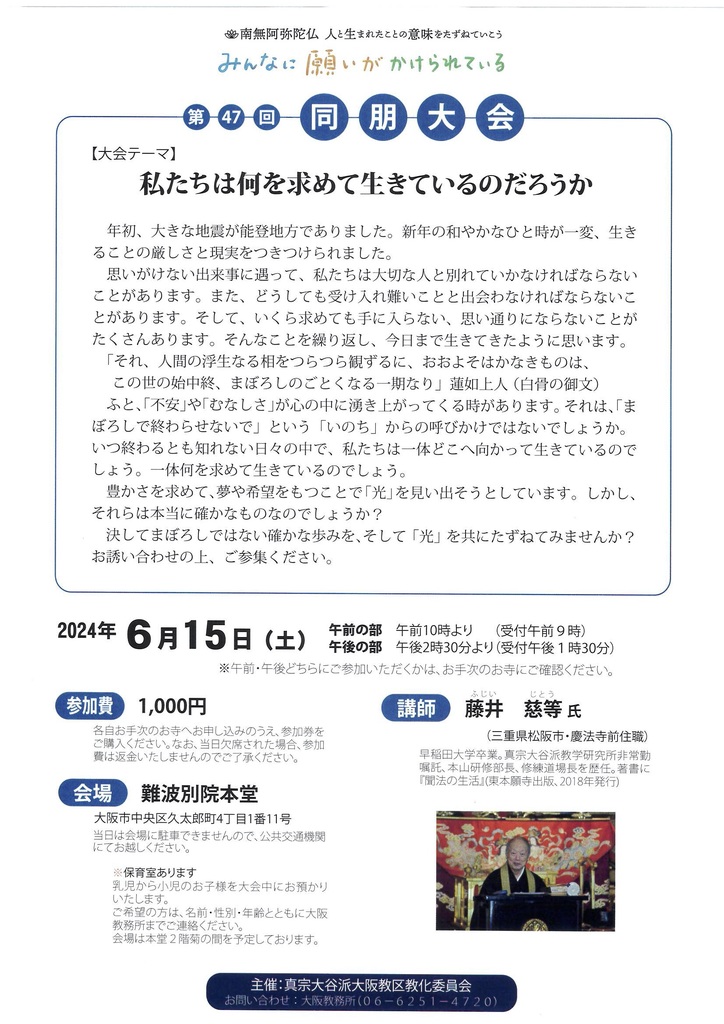

第47回 同朋大会が下記の通り開催されます。

皆さま是非ご参加ください。

記

日時 6月15日(土)10時〜(受付は9時〜)

※天満別院は、午前の部です。

会場 難波別院 本堂

テーマ 「私たちは何を求めて生きているのだろうか」

講師 藤井 慈等 氏(三重教区 慶法寺 前住職)

参加費 お一人さま 1,000円

天満別院のご門徒でご参加をご希望される方は、5月22日(水)までに

天満別院へご連絡ください。

℡ 06−6351−3535(天満別院)

天満別院では、5月29日(水)13時30分より定例法話が開催されます。

ご法話には、大阪教区第27組 妙蓮寺 楠樹 章麿 師にお越しいただき、

講題「あるがまま」についてお話しいただきます。

皆さまのご参詣お待ちしております。

答え

これは普段からよく聞かれる質問 です。宗派として特に決まりはありませんが、身近な方が亡くなられてお骨を拾ってきたのであれば、いつかは納めるべきところに納めなければなりません。関西では一般的に次の2種類に分けてお骨を拾うことが多いです。胴骨と言われる大きな骨壺と、本骨(頂骨)と言われる小さな骨壺です。どちらかだけの場合もあります。

胴骨はお墓に納め、本骨は真宗本廟あるいはお手次のお寺や納骨堂へ納めます。本骨だけを拾って帰ってこられた際、それをお墓に納めるということもあるでしょう。昨今の墓じまいの流れで、お墓を持たない方も多くなってきました。お墓は持たないけれど胴骨を拾って帰ってきてしまった時は、納める場所が中々見つからないこともあります。

様々な納め方がありますが、胴骨は四十九日までに納める方が多く、本骨は1年ほどご自宅に置かれてから納める方が多いようです。しかし納骨の時期を逸してしまうと、いつまでもご自宅にお骨が置きっぱなしになってしまうということもあるでしょう。妻や夫、ご両親など、大切な方のお骨を中々手放したくないという気持ちは十分理解できます。しかしながら、いつかは誰かが納めていかなければなりません。何もない日に納骨しようという気持ちには中々ならないでしょう。

迷われている方は、一周忌や三 回忌などの法事や、その方のご命日の時期などに検討されてはいかがでしょうか。

(第15組 本傳寺 間野 淳雄)

答え

『正信偈』は正式には『正信念仏偈』と言います。「念仏の教えを正しく信ずるための道理を述べた歌」という意味をもつ偈(うた) です。

今から750年近い昔の鎌倉時代に親鸞聖人が記された主著『教行信証』「行巻」の最後の部分に収められている偈文であります。それを今日のように、朝夕のお勤めに用いるように定めたのは、本願寺8代蓮如上人によると言われています。

偈文と言いますのは「歌」ということです。お経と区別しています。『正信偈』は7言を一句として全体が120句で構成された仏の徳を讃える偈頌(ほめたたえる歌)です。

『正信偈』のお勤めの仕方には9種類あります。皆さんがよくお勤めになる「草四句目下」「行四句目下」「真四句目下」「句切」「句 淘」「舌々」「中読」「真読」「中拍子」です。「舌々」「中読」「真読」は墨譜と呼ばれ、拍子だけのお勤めで抑揚はないものです。お葬式のお勤めはこの「中読」または「真読」をお勤めさせていただきます。「草 四句目下」「行四句目下」「真四句目下」は書道・茶道などの真行草と思っていただければわかりやすいかと思います。軽い重いですね。お荘厳に合わせてお勤めするわけです。(視覚・聴覚)これらは、聞の称名と言われてました。それに対して唱和の称名と言われるものがあります。それは同朋奉讃のお勤めです。皆さんと一緒に声を出してお勤めをすることです。

報恩講は真宗門徒の1年の中で最も重い行事です。普段は軽いお勤めですが、今日は大切な日のお勤めと気付かされます。自身の1年を見つめ直し報恩講の御仏事を勤めさせていただきたいと思います。

(第15組 本敎寺 善澤 信成)

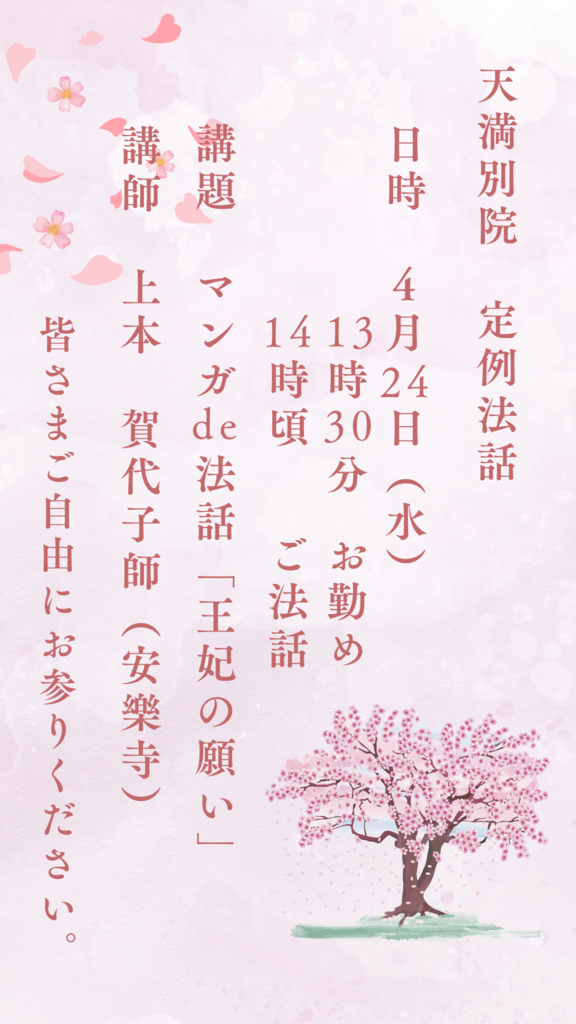

天満別院では、4月24日(水)13時30分より定例法話が開催されます。

ご法話には、大阪教区第20組 安樂寺 上本 賀代子 師にお越しいただき、

講題 マンガde法話「王妃の願い」のもと、お話しいただきます。

勤行開始のお時間は、13時30分となっております。

皆さまのご参詣お待ちしております。

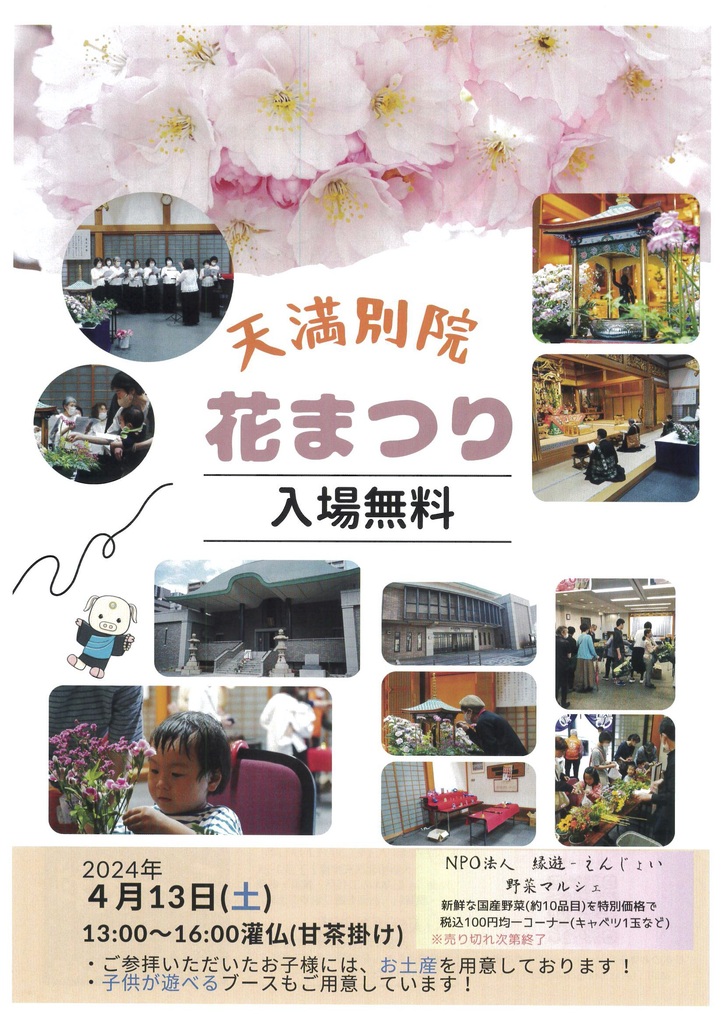

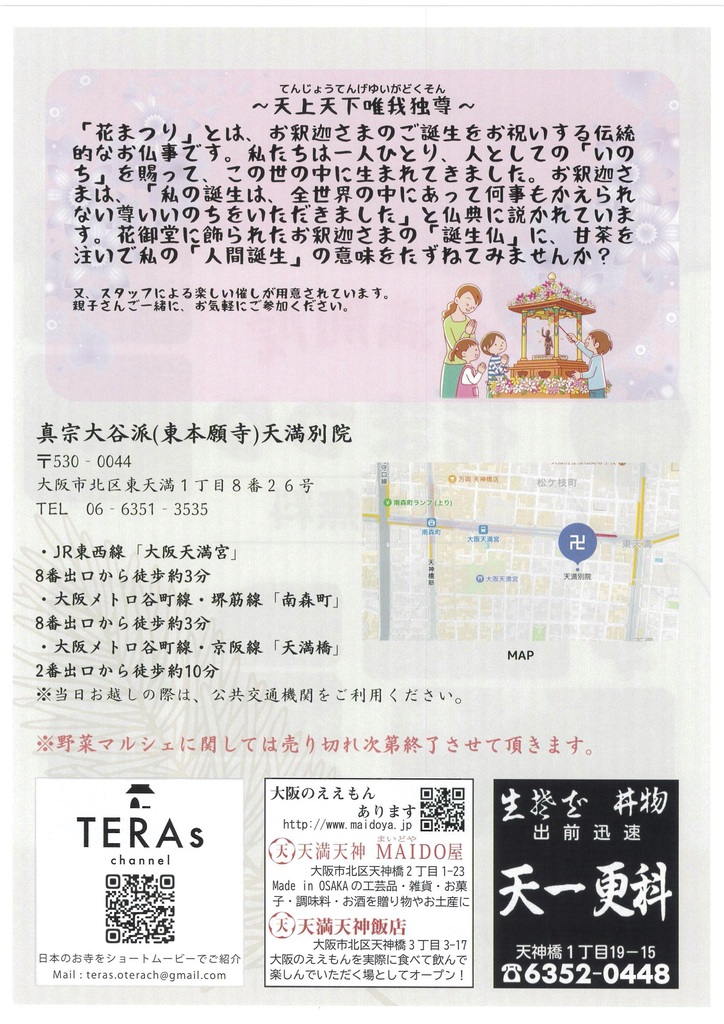

天満別院では、今年も花まつりを開催致します。

たくさんの子どもたちにも参加してほしいとの願いのもと、楽しんでいただけるような企画を様々考えました。

皆さまと一緒にお釈迦さまの御誕生をお祝いできたらと思います。

詳細は上記ご案内をご覧ください。

皆様ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。