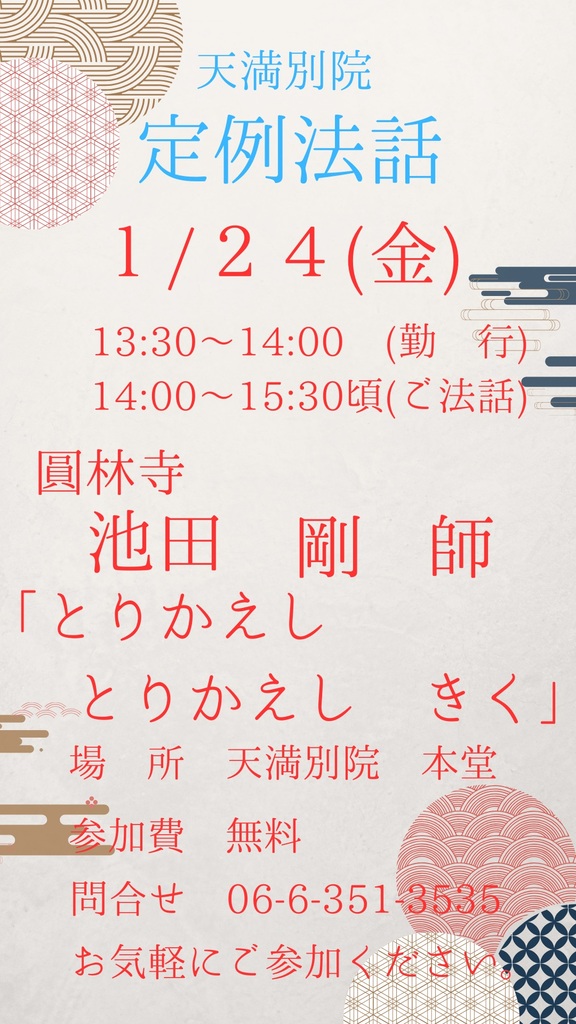

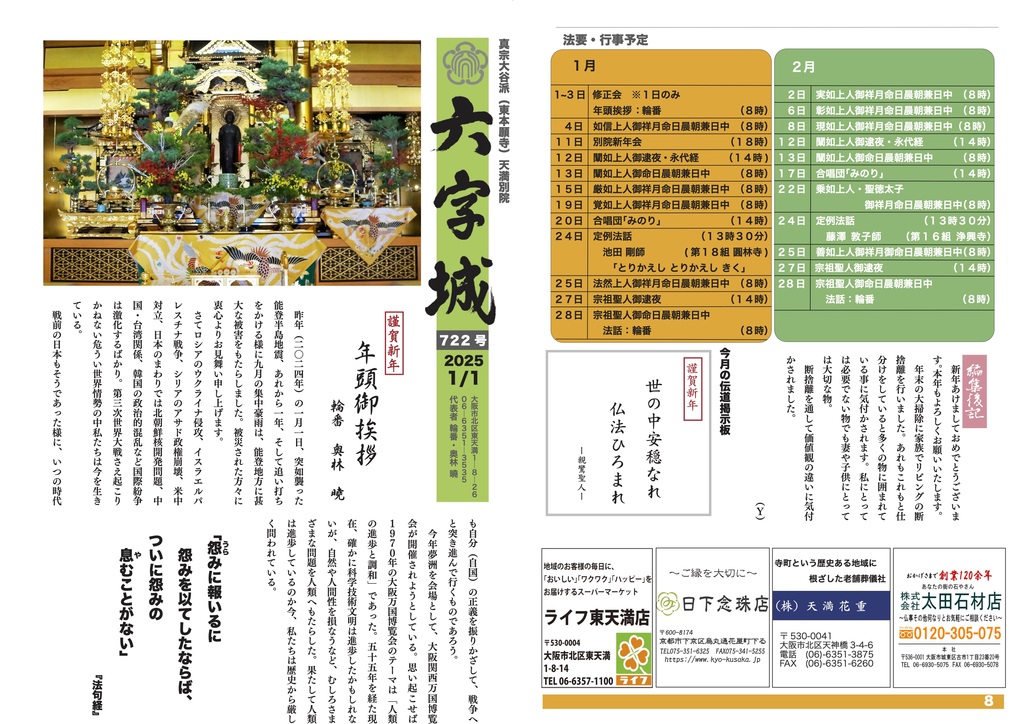

1月24日(金)定例法話 開催のお知らせ

天満別院では、1月24日(金)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、圓林寺 池田 剛 師をお招きし、

講題「とりかえし とりかえし きく」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

天満別院では、1月24日(金)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、圓林寺 池田 剛 師をお招きし、

講題「とりかえし とりかえし きく」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

お墓参りに来られる皆様へ

天満別院墓所は、12月28日(土)〜3日(金)までの間、6時30分の開門は変わらず、閉門が17時までとなっております。色花、線香等は平常よりも1時間早く8時から販売しています。

皆様のご来院お待ちしております。

大切な方がお浄土へ還られた日 (地域によってはその前日)を1日目として数えて49日目を四十九 日と言いますが、真宗では満中陰と言います。初七日・二七日・三七日・四七日・五七日(三十五日とも言います)・六七日・七七日(満中陰)と、七日ごとに中陰のお勤めをします。最近では還骨勤行と一緒に初七日を行うことが 多くなりました。あまりにも初七 日の日程が近く、再度皆さんが集まるのは大変だからという理由なのでしょう。

仏教の考え方として、中陰の七日ごとに地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天といった六道のどこに生まれ変わるかという審判が行われ、四十九日に最後の審判が下されます。七日ごとのお勤めはその 審判の後ろ楯として勤められるという考えもあったそうです。しかし、真宗においては「釋」の字をいただき、お釋迦さまの弟子となりお浄土へと生まれるとされていますから、中陰の七日ごとのお勤めは審判の為ではなく、仏縁をいただく大切なものとして勤められます。

よく三ヶ月にまたがるので五七日(三十五日)に満中陰をされる方がいらっしゃいますが、「始終苦(四十九)労が身(三)に付く(月)」という単なる語呂合わせであり迷信です。せっかく仏法とご縁をいただく日をわざわざ減らすのは勿体ないことではないでしょうか。

(第14組 妙隆寺 辻岡 慶順)

まず初めに1月号「六字城」8面の行事予定についてですが、1、2月の合唱団「みのり」開催日に誤りがございました。

下記の通り訂正いたします。

記

誤:1月20日 → 正:1月18日

誤:2月17日 → 正:2月15日

謹んでお詫び申し上げます。

先日、機関紙「六字城」1月号を発送いたしました。

天満別院ホームページにも公開しましたので、下記リンクからも是非ご覧ください。

各ご家庭のお内仏(お仏壇)の中心には阿弥陀如来が仏像として、もしくは絵像として中心に奉られています。その前に置かれている上卓(うわじょく)には、お仏飯と華瓶(けびょう)、金香炉(きんこうろ)が置かれ、そのさらに前にある前卓(まえじょく)には、花瓶(かひん)・土香炉(どごうろ)・鶴亀か蝋燭立ての三具足(みつぐそく)が置かれていると思います。

その中の華瓶ですが、「華」と書きますので、お花を入れるものと思われるかもしれませんが、実際はお水を入れるものです。華瓶はインドの水瓶を模した形をしています。梻(しきみ)には水を浄化する作用が有るということで、水が長持ちする為に入れています。

最近のお内仏にはこの華瓶が無いものが多くなっているように思います。現代風に家具調にされて色々と簡略化されているのかもしれません。華瓶だけに限らず、毎日お供えするはずのお仏飯や、配置する卓自体も無かったりします。見た目の煌びやかさであった り、自分のお好みで揃えたりする方もいらっしゃいますが、お道具 一つ一つには、大事な役割が有りますので、大事にしていただけたらと思います。

(第14組 妙隆寺 辻岡 慶順)

天満別院では、10月3日(木)から5日(土)にかけて報恩講が勤修されました。

ご法話には前輪番 武宮 信勝 師をお招きし、

講題「迷いに立つ」のもとお話いただき、

久しぶりの再会に我々職員、ご門徒をはじめ喜んだことでした。

9月28日(土)の報恩講お待ち受け奉仕の際には、ご門徒の皆様に各部屋のお掃除や仏具のおみがき、のぼり旗、紫幕の設置等にお手伝をいいただきました。報恩講中もご門徒の皆様にはお手伝い賜りました。

改めて皆様方のお力添えに厚く御礼申し上げます。

最初に日本人の地獄観に影響を与えたのは、七高僧のひとり源信僧都の著書『往生要集』です。そして、『往生要集』の文章をもとにして描かれました地獄絵図が私達の地獄のイメージとなっています。さて本題にはいらせていただきます。

地獄はあるのですか、と尋ねられたなら、ありますと答えさせて頂きます。ただ生前に悪い事をし、亡くなってからいく世界ではなく、生きている私達が常に作り出している世界です。私達が常に作り出していると聞いて、驚く方もいることでしょう。しかし、厄介なことに私達はその事に気付かずに生きています。私達に分かりやすく、馴染みのある地獄の一つに等活地獄とい うのがあります。鬼がこん棒で人をぺしゃんこにし、ぺしゃんこにされた人が風によって飛ばされ元に戻るということが永遠に繰り返される地獄です。この地獄を私達の日頃の姿で例を挙げて説明しますと、お酒を飲みに行き、お酒を飲み過ぎて次の日に二日酔いになり、苦しい思いをしているにもかかわらず、何日かしたらその事を忘れまた同じ失敗をしてしまう。自分の欲を最優先にし、自分自身を見失った世界です。地獄は、私達の思いや都合によって作り出される迷いの世界であり、生きている限り私達は地獄を作り出してしまいます。今、自分が地獄にいると気付くことが出来た時、地獄が障りとならなくなります。その事 に気付く縁となるのが南無阿弥陀仏とお念仏申すことです。どうぞ共にお念仏申しましょう。

(第14組 專隆寺 澤田 友)