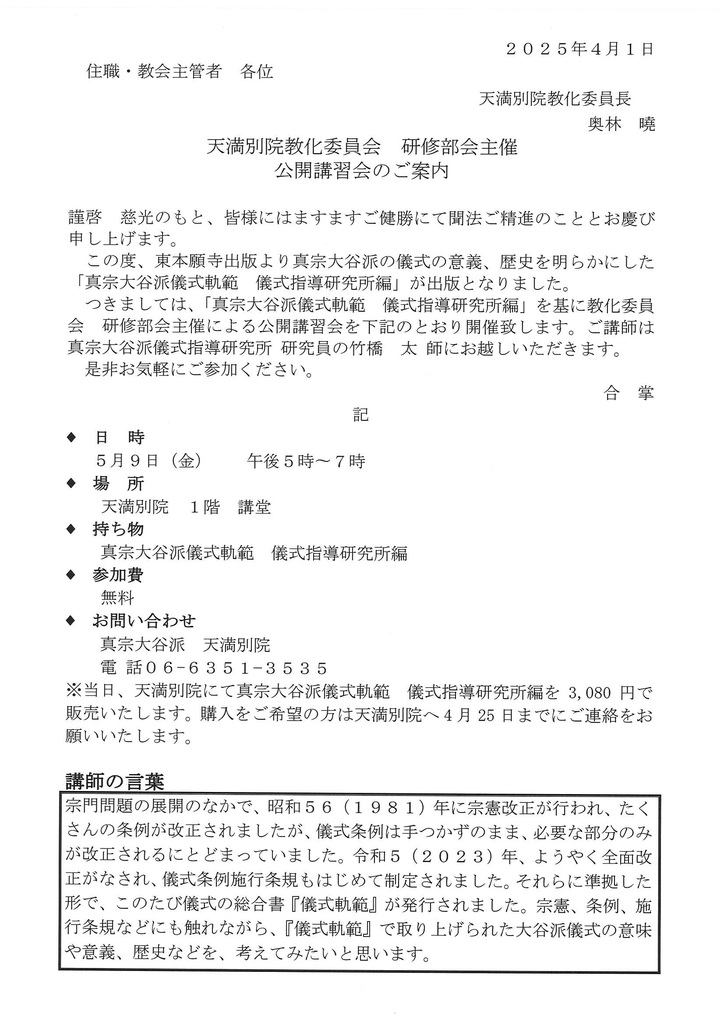

5月9日(金)「真宗大谷派儀式軌範」公開講習会開催のお知らせ

5月9日(金)17時から天満別院教化委員会 研修部会主催による「真宗大谷派儀式軌範」の公開講習会が天満別院1階講堂にて開催されます。

御講師には竹橋 太 師(真宗大谷派儀式指導研究所 研究員)をお招きし、お話いただきます。

持ち物に『真宗大谷派儀式軌範 儀式指導研究所編』を使用いたします。

持たれていない方は当日販売もいたしますので、事前に天満別院までご連絡ください。

皆さま是非ご参加ください。

4月29日(火・祝)花まつり開催のお知らせ

天満別院では、今年も花まつりを開催致します。

たくさんの子どもたちにも参加してほしいとの願いのもと、楽しんでいただけるような企画を様々考えました。

皆さまと一緒にお釈迦さまの御誕生をお祝いできたらと思います。

詳細はご案内をご覧ください。

皆様のお越しをお待ちしております。

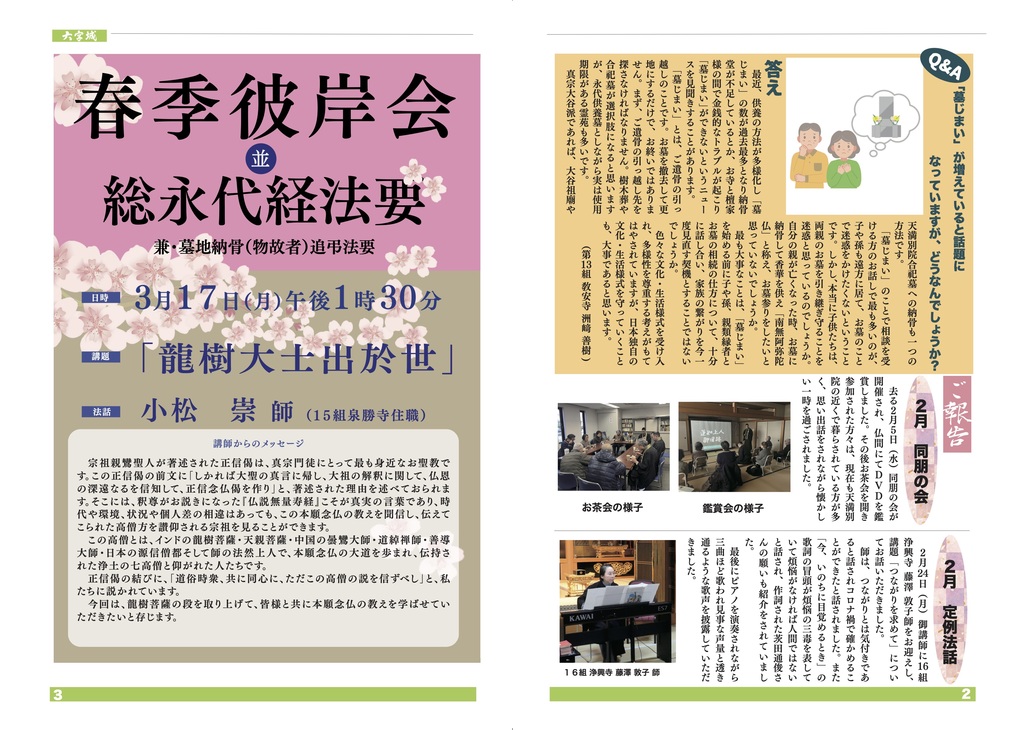

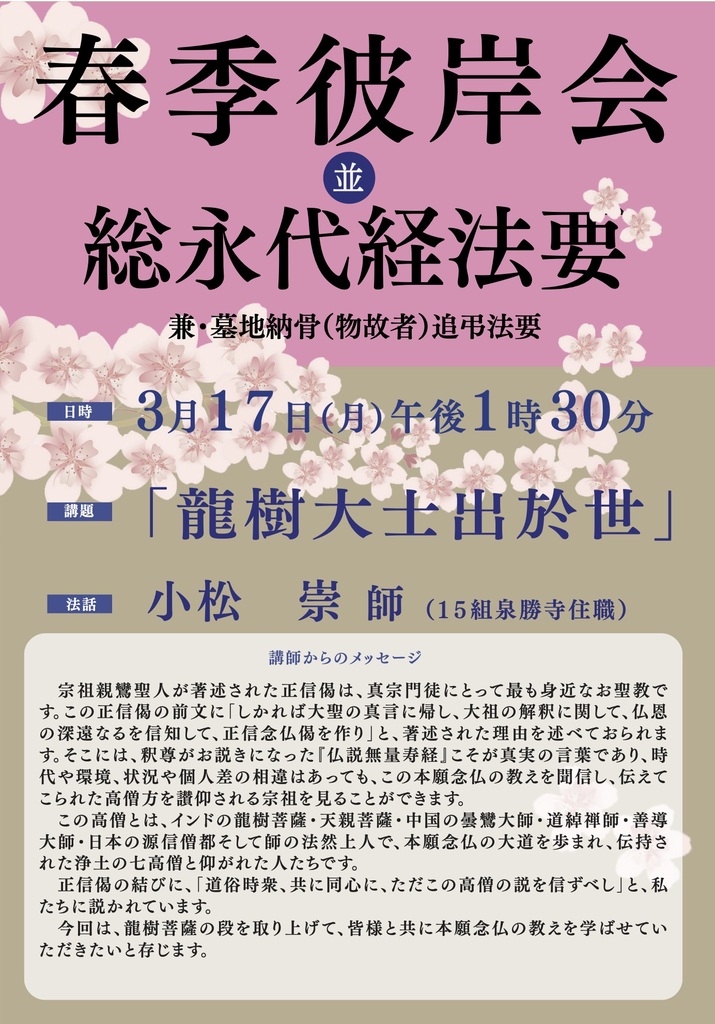

3月17日(月)春季彼岸会法要勤修のお知らせ

天満別院では、3月17日(月)13時30分より、

春季彼岸会 並 総永代経法要 兼 墓地納骨(物故者)追弔法要を勤修致します。

ご法話の御講師には、泉勝寺 小松 崇 師をお招きし、

講題「龍樹大士出於世」についてお話しいただきます。

尚、今年度のお彼岸入りは、17日(月)、明けが23日(日)となっております。

「Q&A」「墓じまい」が増えていると話題になっていますが、どうなんでしょうか?

答え

最近、供養の方法が多様化し「墓じまい」の数が過去最多となり納骨堂がパンクしているとか、お寺と檀家様の間で金銭的なトラブルが起こり「墓じまい」ができないというニュースを見聞きすることがあります。

「墓じまい」とは、ご遺骨の引っ越しのことです。お墓を撤去して更地にするだけで、お終いではありません。まず、ご遺骨の引っ越し先を探さなければなりません。樹木葬や合祀墓が選択肢になると思いますが、永代供養墓としながら実は使用期限がある霊苑も多いです。

真宗大谷派であれば、大谷祖廟や天満別院合祀墓への納骨も一つの方法です。

「墓じまい」のことで相談を受ける方のお話しで最も多いのが、子や孫も遠方に居て、お墓のことで迷惑をかけたくないということです。しかし、本当に子供たちは、両親のお墓を引き継ぎ守ることを迷惑と思っているのでしょうか。自分の親が亡くなった時、お墓に納骨して香華を供え「南無阿弥陀仏」と称え、お墓参りをしたいと思っていないでしょうか。

最も大事なことは、「墓じまい」を始める前に子や孫、親類縁者とお墓の相続の仕方について、十分に話し合い、家族の繋がりを今一度見直す契機とすることではないでしょうか。

色々な文化・生活様式を受け入れ、多様性を尊重する考えがもてはやされていますが、日本独自の文化・生活様式を守っていくことも、大事であると思います。

(第13組 敎安寺 洲﨑 善樹)

3月号『六字城』HP公開のお知らせ

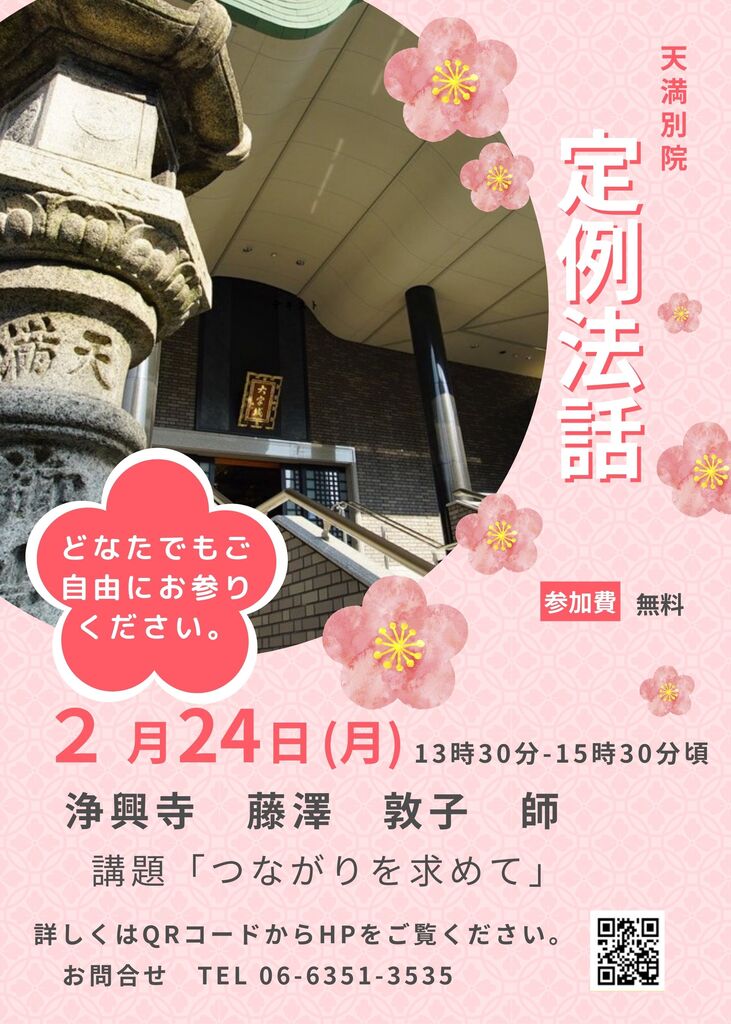

2月24日(月・祝)定例法話 開催のお知らせ

天満別院では、2月24日(月・祝)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、浄興寺 藤澤 敦子 師をお招きし、

講題「つながりを求めて」についてお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

尚、大阪マラソン開催日でもありますので、交通規制があります。事前にお確かめのうえご来院ください。

「Q&A」『他力本願』の本来の意味は?

現代では「他力本願」は「自分の力で努力せず、もっぱら他人の力をあてにすること」と否定的な意味で使われることが多いですが、これは、言葉の使い方の「俗用」です。

俗用とは本来とは違う使われ方が広まり、そちらの意味の方が、一般的になった言葉の使われ方です。例えば現代では「こだわる」とは「匠のこだわりの逸品」のように良い意味での使われ方をすることが多いですが、本来「こだわる」とは、①心が何かにとらわれていて自由に考えることができなくなる、気にしなくてもいいようなことを気にする。②他人からの働きかけを拒む、難癖をつける。など悪い意味を持つ言葉です。

「他力本願」の本来の意味は、私たちが自らの力ではなく、他者の力、特に阿弥陀如来の力によって救われるという考え方です。

「他力」とは、曇鸞大師によれば、①私たちを浄土に生まれ変わらせてくれる力②浄土で修行させてくれる力③浄土からこの世に戻る還相の菩薩にさせてくれる力です。このいずれもが阿弥陀如来の「本願 (四十八願 )」の力によるものだということです。

特に親鸞聖人は自力での修行や勤行によっての救済は難しいと考え、私たちが煩悩や無知から解放される手段として、修行や特別な行為に頼らずとも、阿弥陀如来の願いによって救われ、人々が自力での修行や悟りを求める必要はないと教えました。

「他力というは如来の本願力なり」( 教行信証より)

(第13組 敎安寺 洲﨑 善樹)

2月号『六字城』HP公開のお知らせ

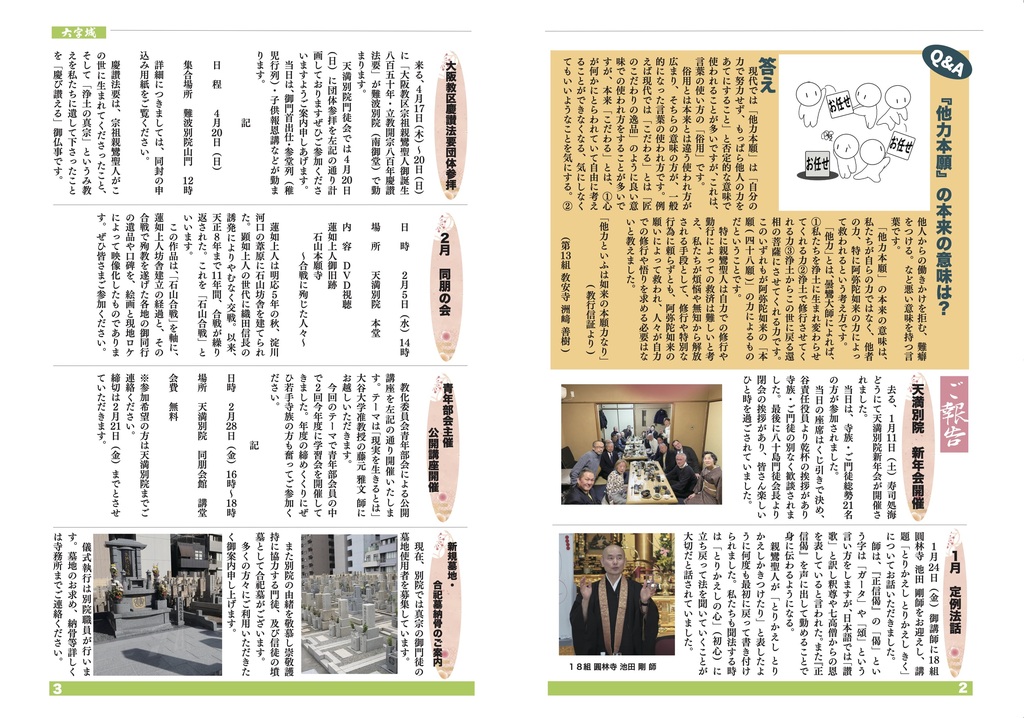

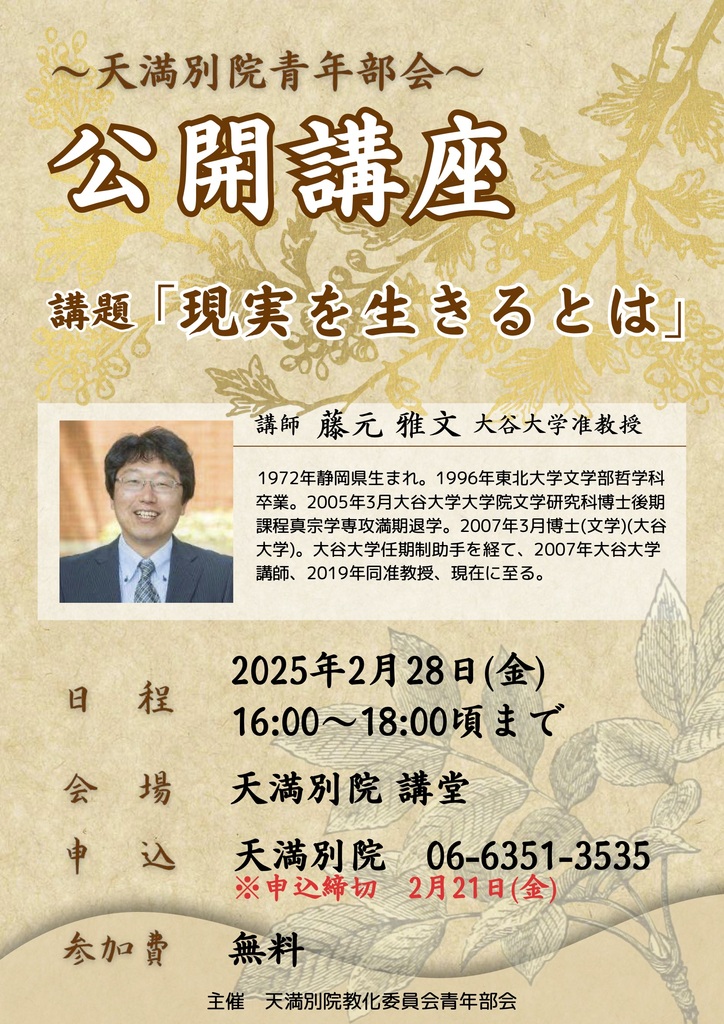

2月28日(金)公開講座 開催のお知らせ

天満別院では、2月28日(金)16時より青年部会主催の公開講座が開催されます。

御講師には、大谷大学准教授 藤元 雅文 先生をお招きし、

「現実を生きるとは」を講題にお話しいただく予定です。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

またご参加いただける場合、天満別院までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。