投稿者: horikawa

歳末昏時勤行・修正会のお知らせ(年末年始の墓地案内)

天満別院では、12月31日(金)15時より歳末昏時勤行が勤まります。

今年最後の法要となります。

一年を振り返り、心新たに新年を迎えれるように一緒にお勤めしませんか。

また元旦〜3日までは8時より修正会が勤まります。

修正会とは、年の始めにあたり、仏さまの前へ出て、仏さまの教えに生きようと決意を新たに真宗門徒の自覚を確かにする為の法要です。

1日(土)法要終了後には御輪番からご法話がございます。

皆さまお誘い合わせの上、初参りに是非お参りくださいますようご案内致します。

尚、墓地は12月29日(水)〜3日(月)までの間、6時30分から17時まで開門しております。(色花、線香等は8時より販売)

併せて、ご案内申し上げます。

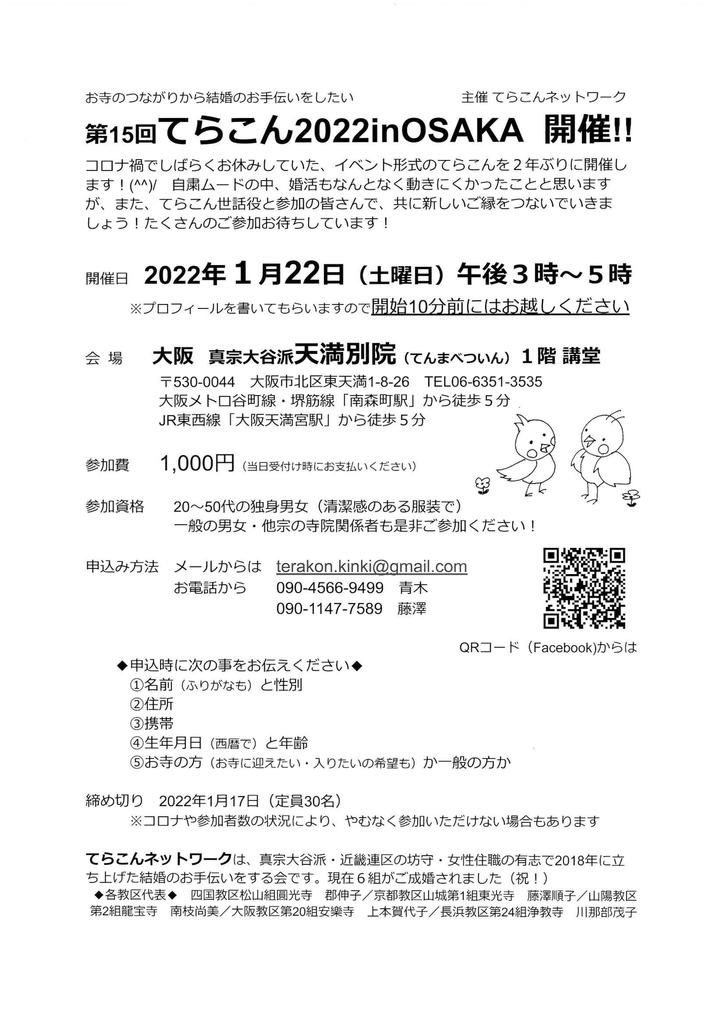

1/22(土)てらこん2022inOSAKA 開催のお知らせ

イベント形式での「てらこん」が2年ぶりに開催されることとなりました。

対象は20〜50代の独身男女であればどなたでもご参加いただけます。

参加費はお一人様1000円となっており、

参加締め切りは2022年1月13日までとなっております。

参加をご希望される方はてらこんネットワーク事務局までお申し込みお願い致します。

皆様のご参加お待ちしております。

12月24日(金)すす払い同朋の会(年末大掃除)のお知らせ

天満別院では、「すす払い同朋の会」(年末大掃除)を下記の通り開催致します。

皆様お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

記

日 時 12月24日(金)9時30分

場 所 天満別院本堂

服 装 汚れても構わない服

※持ち帰りの昼食をご用意しております。

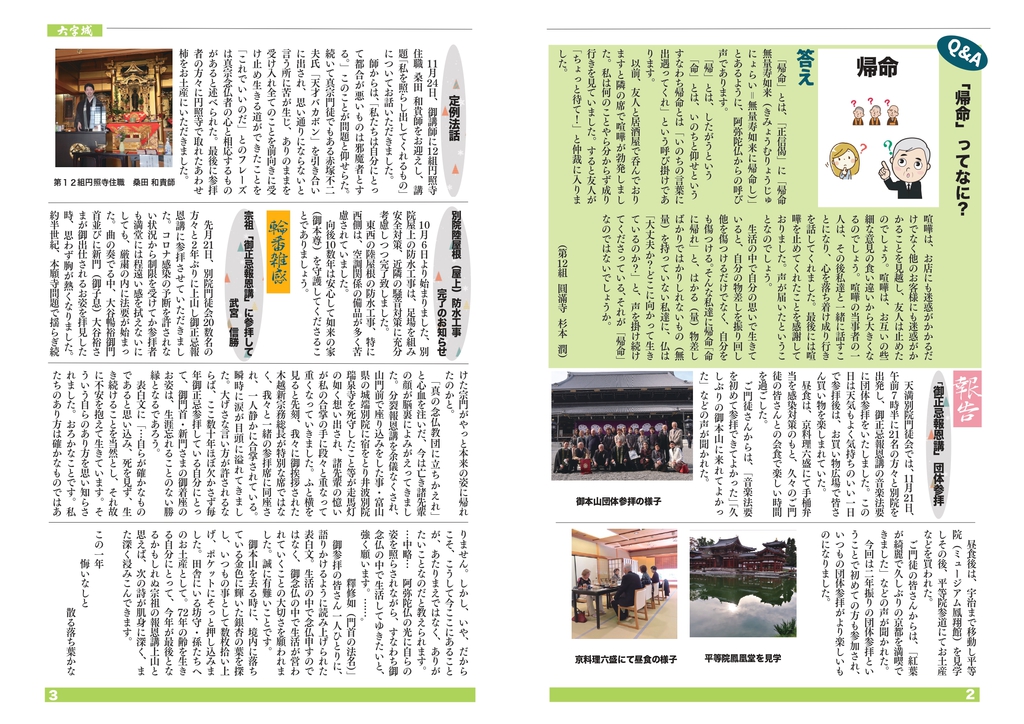

「Q&A」 帰命ってなに?

答え

「帰命」とは、「正信偈」に「帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい=無量寿如来に帰命し)」とあるように、

阿弥陀仏からの呼び声であります。

「帰」とは、したがうという

「命」とは、いのちと仰せという

すなわち帰命とは「いのちの言葉に出遇ってくれ」という呼び掛けであります。

以前、友人と居酒屋で呑んでおりますと隣の席で喧嘩が勃発しました。私は何のことやら分からず成り行きを見ていました。すると友人が「ちょっと待て!」と仲裁に入りました。

喧嘩は、お店にも迷惑がかかるだけでなく他のお客様にも迷惑がかかることを見越し、友人は止めたのでしょう。喧嘩は、お互いの些細な意見の食い違いから大きくなるのでしょう。喧嘩の当事者の一人は、その後私達と一緒に話すことになり、心を落ち着け成り行きを話してくれました。最後には喧嘩を止めてくれたことを感謝しておりました。声が届いたということなのでしょう。

生活の中で自分の思いで生きていると、自分の物差しを振り回し他を傷つけるだけでなく、自分をも傷つける。そんな私達に帰命「命に帰れ」と、はかる(量)物差しばかりではかりしれないもの(無量)を持っていない私達に、仏は「大丈夫か?どこに向かって生きているのか?」と、声を掛け続けてくださっている、それが「帰命」なのではないでしょうか。

(第12組 圓滿寺 杉本 潤)

12月号「六字城」HP公開のお知らせ

天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。

先月末には、「六字城」685号(令和3年12月号)を皆様のお手元に届くようご郵送いたしました。

また天満別院ホームページにも公開しました。下記リンクからも閲覧いただけます。

皆さま是非ご覧ください。

11月24日(水)定例法話 開催のお知らせ

天満別院では、11月24日(水)13時30分より本堂にて定例法話が開催されます。

御講師には、円照寺 桑田 和貴 師をお招きし、

「私を照らし出してくれるもの」を講題としてお話しいただきます。

皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参拝くださいますようご案内申し上げます。

11月号「六字城」HP公開のお知らせ

天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。

先日、「六字城」684号(令和3年11月号)を皆様のお手元に届くよう郵送致しました。

また天満別院ホームページにも公開しました。下記リンクからも閲覧いただけます。

皆さま是非ご覧ください。

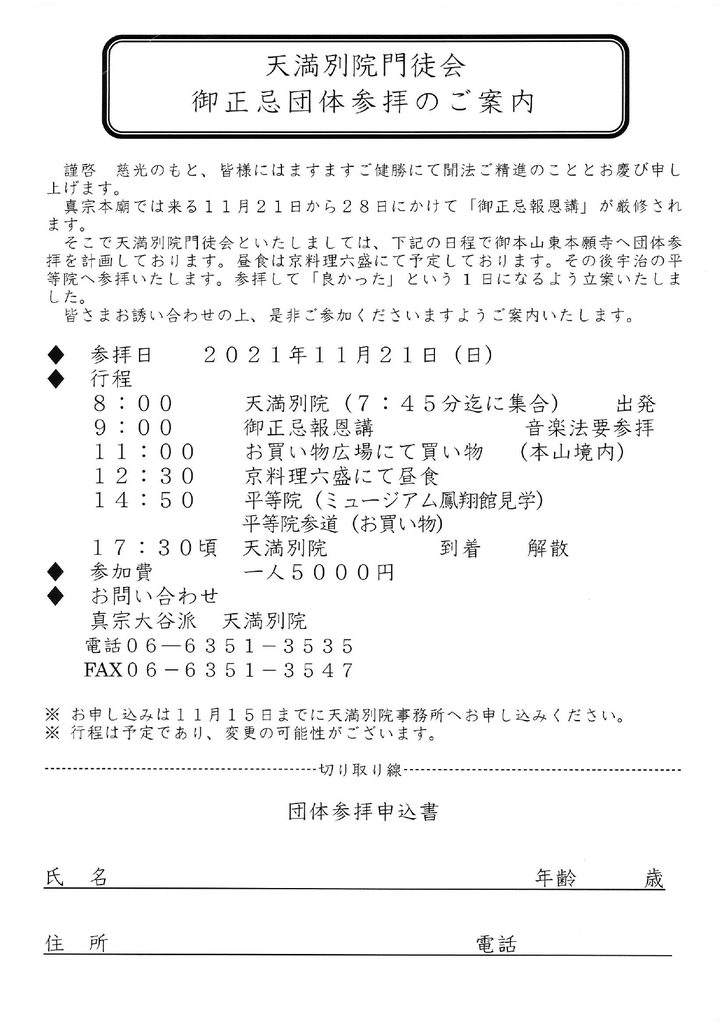

11月21日(日)本山御正忌団体参拝のご案内

報恩講厳修のご報告

天満別院では、10月3日(日)から5日(火)にかけて報恩講が厳修されました。

今年の報恩講は昨年に引き続き規模縮小ということも視野に入れておりましたが、政府の緊急事態宣言の解除の方針受けて、

対策には十分に配慮し、ほぼ例年並みに報恩講が厳修されました。

ご法話には3日間に渡り、九州教区 觀定寺住職 大江 憲成師に、

講題「コロナ禍の中、後生の一大事をあきらかにしよう」のもとにお話いただきました。

また9月28日(火)の報恩講お待ち受け奉仕の際には、ご門徒の皆様に各部屋のお掃除や仏具のおみがき、

のぼり旗、紫幕の設置等をお手伝いいただきました。

報恩講を終え、改めて皆様のお力添えに厚く御礼申し上げます。